|

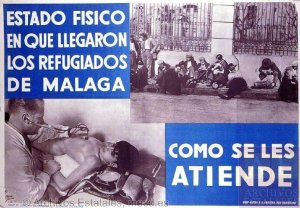

| Refugiados de la serranía de Ronda en la Catedral de Málaga, 1936

(Biblioteca Cánovas del Castillo: Legado Temboury)

|

Lucia Prieto Borreguero Estudios e investigaciones 6/9/15

Un refugiado es, según la Convención

sobre el Estatuto de Refugiados (1951), toda persona que sufre riesgo de

persecución por motivos de raza o religión, nacionalidad, pertenencia a

un grupo social determinado u opiniones políticas. Normativas

anteriores habían surgido como repuesta a la situación creada por los

desplazamientos de la Primera Guerra Mundial. Antes de la Segunda, el

problema de los refugiados se manifestó dramáticamente en España cuando

el avance del ejército sublevado en el verano de 1936, provocó los

primeros desplazamientos masivos de población hacia la zona republicana.

Pero no sería hasta la caída de Málaga en febrero de 1937 cuando el

fenómeno de los refugiados se convirtió en un problema de Estado. Fue

una respuesta tardía pues durante varios días decenas de miles de

personas, la mayoría civiles, fueron acosadas por la aviación y los

barcos franquistas en su huída hacia Almería. Era sólo un tramo del

recorrido que los andaluces convirtieron en el más largo éxodo de la

guerra civil española.

|

Refugiados de Málaga en Valencia, 1937 Fondo Fichero Fotográfico del Ministerio de Propaganda “Archivo Rojo”

Archivo General de la Administración en colaboración con el

Servicio de Reproducción de Documentos de la Subdirección de

los Archivos Estatales. MINISTERIO DE CULTURA. ESPAÑA |

Entre 1939 y mayo de 1945, millones de

personas, ciudadanos de los estados surgidos en el Tratado de Versalles

escapaban de fronteras tan frágiles como las democracias que estrenaron.

Polacos arrojados de lo que fue Prusia, prusianos empujados hacia

Alemania por el Ejército Rojo. Después expulsiones masivas de alemanes

étnicos de lo que volvió a ser Polonia; de Los Sudetes checoslovacos; de

Eslovenia, de Lituania, de Hungría y de Rumanía. La población de origen

judío fue arrancada de sus hogares en todos los territorios del Reich y

de los estados del antiguo imperio austro-húngaro aliados, o

anexionados con el apoyo de la población alemana; de Italia y de la

Francia de Vichi. A los movimientos ocasionados por los cambios de

fronteras se añadieron los desplazamientos de rusos, ucranianos,

bielorrusos, polacos, estonios, letones perseguidos por el estalinismo.

En Grecia, la guerra civil que daría paso a la Guerra Fría produjo el

desplazamiento de decenas de miles de niños en un momento en el que ya

se había dinamitado el espíritu de Postdam y Churchill, desde Sttetin a

Trieste veía alzarse una cortina de acero que dividía Europa.

Las palabras de quien había diseñado el mapa del mayor semillero de

conflictos, el de Oriente Medio, eran algo más que un símil. Europa

quedó herida por kilómetros de alambradas que atrapaban millares de

vidas con aspiraciones de libertad. Hungría que había experimentado la

mayor de las mutilaciones territoriales en el Tratado del Trianon, desde

la Voivodina serbia hasta la Transilvania rumana, dejó a más de la

mitad de sus habitantes fuera de sus fronteras, las más meridionales

–alcanzadas hoy por los sirios— salvaron en su huída hacia el Imperio

Otománo a los líderes del nacionalismo magiar de la persecución de los

austriacos. Poco más de un siglo después, fue la frontera con Austria la

vía de escape de 200.000 húngaros opositores a la tutela soviética

perseguidos tras la insurrección de 1956. Fronteras de la Guerra Fría

que dividieron vidas tan cercanas como las que habitaban las dos Alemanias. Durante casi tres décadas, el muro levantado en Berlín era

diariamente asaltado por gente desesperada, disidentes políticos

perseguidos por la Stasi o simplemente por quienes en 1962 habían dejado

su vida al otro lado.

No sólo en Europa habían mutado fronteras y gobernantes, en Asia el

expansionismo japonés había desplazado a miles de chinos durante los

años treinta. La ocupación nipona del área del Pacifico impulsó los

movimientos nacionalistas que tras Hiroshima, en Indonesia, Vietnam,

Birmania y la India desafiaron a las potencias coloniales que finalmente

pese a la terquedad de Francia impusieron la descolonización.

La India británica se convirtió en contra de lo soñado por Gandhi en dos

naciones que nacieron enemigas. Millones de personas huyeron de la

guerra religiosa –en 1947 se había cobrado 5 millones de vidas—,

musulmanes hacia la recién creada Pakistán e indues de Pakistán

occidental y del Golfo de Bengala hacía la Unión India. En total 14

millones de personas se convirtieron en nómadas hasta reasentarse en las

nuevas realidades nacionales que, surgidas de la identidades religiosas

estaban condenadas a enfrentase. Pakistán quedó dividida y en 1971 la

escisión de lo que se convirtió en Bangladesh provocó la entrada en la

India de un millón de refugiados.

Los reajustes de fronteras consecuencia de la descolonización habían

comenzado antes. Sobre los despojos del Imperio Otomano, Gran Bretaña y

Francia habían diseñado en Oriente Medio un mapa de líneas tan frágiles

como irreales. Irak, Siria, Transjordania, Líbano emergieron tras la

Primera Guerra Mundial, tuteladas por occidente según el modelo político

de sus creadores y manejados en función de los intereses de las

potencias coloniales. Pero no fue el despojo –consentido por los

ingleses— de los hachemitas a favor de los Saud de Arabia, ni

resentimientos fronterizos como el de Irak, creado sin lo que sería

Kuwait sino la aparición de Israel. Su establecimiento en Palestina

convirtió a los estados títeres de los europeos en naciones nucleadas en

torno a la identidad arabo-islámica y generó la movilización de los

países árabes en sucesivas guerras. Había surgido la cuestión palestina.

La guerra que en Israel es llamada de Liberación Nacional es para los

palestinos, la NABKA, el desastre que envió a un millón de palestinos a

Jordania. El país creado para los hachemitas ocupó hasta 1967 el

territorio destinado a ser el estado palestino, pero el sueño árabe de

empujar a los judíos al mar no se cumplió. Tras la victoria de Israel

varios millones de árabes se convirtieron en rehenes en Gaza y en

Cisjordania y en refugiados –tras su expulsión de Jordania— primero en

Líbano y en los años setenta en Túnez.

Las revoluciones nacionalistas en Egipto, Libia o Irak, tanto como el

desarrollo del islamismo fueron reacciones de los pueblos árabes al

creciente poderío de Israel. Pero las monarquías conservadoras de los

países petrolíferos utilizaron el Islam como defensa del orden

tradicional frente a los regímenes con aspiraciones de secularización.

En los noventa, la intervención occidental en la guerra del Golfo

contribuyó a la radicalización de los movimientos islamistas. El

crecimiento del Frente Islámico en Argelia o de los Hermanos Musulmanes

en Egipto, representan el fracaso del nacionalismo a favor de la

religión, tal y como ya había sucedido en 1979 en Irán. Pero fue en el

Afganistán ocupado por la Unión Soviética, donde el islamismo se

convirtió en yihadista. La CIA entrenó y armó a un ejército de

guerrilleros –muyahidin— que durante diez años ensayaron la guerra

contra el ocupante ruso. Cuando la URSS se retiró, “los afganos” estaban

listos para combatir la amenaza al Islam en Chechenia y en Bosnia.

Mientras los miles de refugiados pasthunes que originó la invasión rusa

de Afganistán engendraban en Pakistán el fenómeno Talibán, la limpieza

étnica aplicada por Serbia y Croacia durante la guerra de los Balcanes

provocaba el mayor éxodo de población en territorio europeo desde la

Segunda Guerra Mundial. El espectáculo de serbios huyendo de la Krajina,

de musulmanes bosnios tratando de escapar de las milicias serbias fue

la evidencia de que con el final de la Guerra Fría empezaban otras

guerras cercanas, próximas. Los refugiados no eran los fantasmas de piel

oscura que a millones huían de Ruanda hacia el Zaire en conflictos

remotos, eran gente de piel blanca que se movían muy cerca de nuestras

fronteras.

Blancos y negros; musulmanes y judíos; cristianos ortodoxos y católicos;

sij, budistas o brahmanes. Los seres humanos que la guerra convierte en

nómadas tienen un sólo denominador común: el miedo y el afán de

sobrevivir. Y en su huída, el hambre, el frio, la sed, el sufrimiento,

la suciedad, el rechazo y la humillación.

Los campos de refugiados son en cualquiera de las fronteras una

ignominia habitada, casi de forma general por sectores no combatientes:

mujeres, niños, ancianos; también por jóvenes que huyen de la represión o

del alistamiento. Gente que no provocó la guerra pero que la padece.

Quizá existan dudas sobre las razones que involucran cada vez más a los

civiles en la violencia política, pero no de quienes se benefician de

las guerras. Son los que fabrican armas cada vez más baratas y más

ligeras para que sean utilizadas por mujeres y niños a los que

considerar enemigos; a las empresas y a los estados que se enfrentan por

la depredación de los recursos –el agua en Cisjordania, el petróleo en

Oriente Medio, el gas en el Cáucaso, los diamantes en Sierra Leona, el

coltán en el Congo…—; a las grandes compañías que reconstruyen la

devastación, a los bancos que la financian… La “paz” convierte a los

traficantes en mercaderes, a los saqueadores en empresarios, a los

usureros en banqueros. En definitiva, la alquimia del poder y el dinero

transforma a los beneficiarios de la guerra en benefactores y a las

víctimas en apestados. Acoger a los refugiados es una responsabilidad

política y una política de Estado, como ciudadanos particulares no

podemos sino indignarnos ante el cadáver de un niño en la playa y

conmovernos por el llanto que moja las alambradas. No podemos evitar las

guerras pero si podemos y exigir que se abran las puertas de la paz y

que la dignidad y la paz sean con los que llaman.

|

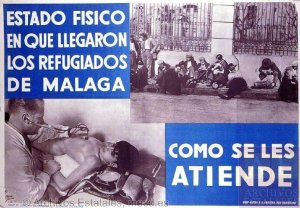

Refugiados de Málaga en Barcelona, 1937

(Centro Documental de la Memoria Histórica_PS-CARTELES,1504)

|